DIY初心者でも安心して挑戦できる本棚の作り方ガイドです。必要な道具や材料の準備から、簡単な本棚設計例、作業手順のステップ解説、安全対策のポイントまで丁寧に説明。自作本棚のメリットや完成後のメンテナンス方法も網羅し、読みやすく専門的な情報を提供します。

本棚DIYのメリットと魅力

理想のサイズ・デザインで自由に作れる

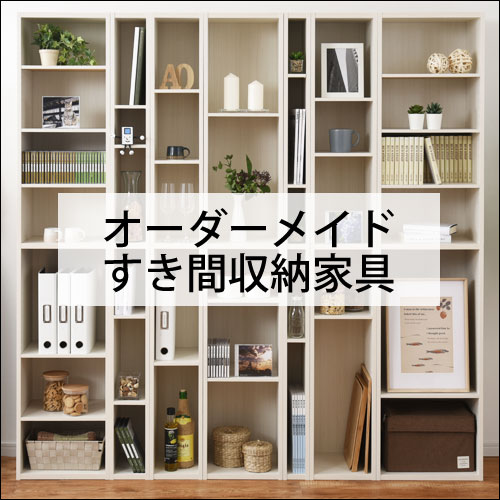

DIYで本棚を作る最大のメリットは、理想のサイズ・デザインで自由に作れることです。市販品ではスペースに合わなかったり収納したい本が収まらないことがありますが、DIYなら置き場所にピッタリ合わせた本棚を実現できます。例えば文庫本は約105×148mm、雑誌は約233×296mmとサイズが様々です。DIYなら収納する本のサイズや量に合わせて棚板の高さや奥行きを調整でき、**“シンデレラフィット”**する本棚を作れます。また、本のサイズより少し余裕を持たせて設計すれば本の出し入れもしやすくなります。

デザインや素材を自分好みに選べる

デザインや素材を自分好みに選べるのも魅力です。市販の本棚では「サイズは良いけど色や素材が好みじゃない…」という悩みもありがちですが、DIYなら木材の種類や色を自分で決められます。実際、ピッタリサイズの本棚をオーダー家具で作ると高額になりがちですが、DIYであればコストを半分以下に抑えて本格的な木製本棚を手に入れることも可能です。予算に合わせて材料を選んだり、塗装で好きな色に仕上げたりと、インテリアに調和するオリジナル家具が作れるでしょう。

ものづくりの達成感

さらに、ものづくりの達成感もDIYならではの魅力です。自分で一から組み立てた本棚には愛着が湧き、読書の時間がより充実します。家族と一緒に作業すれば良い思い出にもなりますし、DIYを通じて技術が身につけば今後の家具作りにも役立ちます。実用性だけでなく、「自分で作った」という満足感が暮らしを豊かにしてくれるでしょう。

柔軟な対応ができる

最後に、柔軟な対応ができる点もメリットです。既製品はサイズ変更ができませんが、DIY本棚なら不要になった際に分解して別の家具に作り替えたり、部屋の模様替えに合わせてサイズダウンすることも可能です。処分する場合も木材をカットすれば可燃ゴミとして出せるので、大きな家具でも後々の扱いに困りにくい利点があります。

本棚DIYに必要な道具と材料

初心者が本棚DIYに取り組む際に揃えるべき道具や材料を紹介します。適切な道具と材料を用意することで、作業が安全かつスムーズに進み、仕上がりの品質も高まります。

必要な道具(ツール)

● メジャー(巻尺):正確な採寸に必須です。5m程度の長さがあるものだと大型家具にも対応できます。

● さしがね(差し金):直角を測ったり線を引くためのL字定規。歪みのない組み立てに役立ちます。

● ノコギリ:木材をカットする道具。初心者には手軽な折り畳み式や替刃式ノコギリがおすすめです。替刃式なら切れ味が落ちても刃を交換でき、常にスムーズに切断できます。電動丸ノコを使えば効率的ですが、扱いに慣れていない場合は手ノコの方が安全です。

● 電動ドライバー(インパクトドライバー):ビス留めを効率化する電動工具です。初心者なら12V程度の軽量タイプが扱いやすく、家具製作に十分なパワーがあります。電動がない場合はプラスドライバーでも構いませんが、本棚製作ではビスの本数も多いため電動工具があると大幅に作業が楽になります。

● 金槌(ハンマー):釘打ちや金具の固定に使用。約300g程度の標準サイズなら初心者でも扱いやすいでしょう。

● 水平器(レベル):棚板の水平を確認する道具です。水準器とも呼ばれ、小型(20~30cm)のものが一つあると組み立て時に便利です。

● クランプ:作業中に木材同士を固定する万力です。ノコギリで木材を切る際や、ビス留めの際に材料が動かないよう固定することで安全かつ正確な作業ができます。

● 下地保護シート:作業場所の床を保護するシートや段ボール。木材の切り屑や塗料が床につかないよう敷いておきます。養生テープも用意し、壁や床を汚さないようにしましょう。

これら基本的な工具に加え、保護メガネや作業用手袋など安全装備も用意してください(安全対策の詳細は後述します)。

必要な材料(木材・金具など)

● 木材:本棚の本体に使用します。初心者にはSPF材やパイン集成材など、加工しやすく価格も手頃な木材がおすすめです。SPF材(2×4材など)は軽くて切断しやすく棚作りに最適です。集成材(接着剤で木板を貼り合わせた板材)は反りが少なく表面がきれいなので、側板や棚板に使えば見栄え良く仕上がります。また構造用合板も強度が安定しており、棚板や背板として使いやすいです。木材はホームセンターで購入できます。大型店舗では購入時に希望のサイズにカットしてもらえるサービスもあるので、カットが不安な場合は活用すると良いでしょう。必要寸法をリストにして持参し、店舗でカットしてもらえば初心者でもまっすぐなカットが得られます。

● ビス(木ねじ):木材同士を固定するためのネジです。長さや太さは木材の厚みに合わせて選びます。例えば厚さ15mmの板を固定するなら、長さ30~40mm程度の木ねじが適当です。最初は錆びにくく汎用性の高いステンレス製を用意すると安心です。ビス留めには下穴をあけると木割れ防止になりますので、2~3mm径の下穴用ドリルビットがあるとよいでしょう。

● L字金具・コーナー金具:棚の強度を高める補強金具です。木材同士を直角に固定する箇所に使用します。例えば棚板と側板の接合部にL字金具を取り付ければ、重い本を載せても棚板が垂れにくくなります。また転倒防止のため、本棚上部と壁を固定する際にもL字金具を使います。

● 背板(ベニヤ板など):本棚の背面に貼る板です。薄いベニヤ板(合板)を背面サイズにカットして取り付ければ、本の背面が壁に直接触れず本棚が安定します。背板があることで横揺れに強くなるメリットもあります。薄手のベニヤならカッターナイフでも切断可能ですが、ホームセンターでカットしてもらうと確実です。

● サンドペーパー(やすり):木材の断面や表面を磨く研磨紙です。#80~#240程度まで粗さの異なるものを数種類用意しておくと、組み立て前後の木材のバリ取りや仕上げに使えます。特にカット面はトゲが出やすいので、組立前によく磨いておきましょう。

● 塗装用品(必要に応じて):本棚を好みの色に塗ったり木肌を保護したい場合、塗料やニスを用意します。初心者には水性塗料がおすすめです。水性ペイントは臭いも少なく乾燥も早いので扱いやすく、失敗しても塗り直しが簡単です。刷毛やウエス(布切れ)、塗料皿などもあると便利です。木目を生かしたいなら透明ニスやオイルフィニッシュでも良いでしょう。

以上が基本的な材料です。計画した設計に合わせて必要な長さ・枚数の木材と適切な金具を揃えましょう。材料は余裕をもって用意することも大切です。切断ミスや不測の事態に備え、木材は必要量より10%ほど多めに準備しておくと安心です。

初心者でもできる簡単な本棚DIYの設計例

具体的な設計例として、初心者向けのシンプルな本棚のプランを考えてみましょう。ここでは高さ約90cmのロータイプ本棚を例に、基本的な構造と設計のポイントを解説します。

設計前のポイント:サイズ・スペースの確認

まずはどんな本を何冊収納したいかを整理します。文庫本やコミック、雑誌など、本の種類によってサイズは大きく異なります。例えば漫画や雑誌を収納したい場合は、それらの高さに合わせて棚板間隔を設定する必要があります。収納する本の最大サイズ+数cmの余裕を持たせた高さにすると、本の出し入れがしやすくなり便利です。また、冊数が多いなら棚段数を増やす、飾るように見せたいなら一部をオープンスペースにするなど、収納目的と見せ方もイメージしておきましょう。

次に本棚を置く場所のサイズを測ります。設置予定スペースの幅・高さ・奥行きを正確に採寸しましょう。天井いっぱいの高さにするのか、腰高程度に抑えるのかで本棚のデザインも変わります。壁一面に設置する場合でも、横幅は壁いっぱいにせず左右に約1.5cmずつ余裕を持たせるのがポイントです。木材は湿度で膨張することもあるため、スペースぎりぎりに作ると後で収まらなくなる恐れがあります。奥行きは収納する本のサイズに合わせつつ、部屋の動線上邪魔にならない範囲に設定します。例えばコミック中心なら奥行き20cm程度、大型本も置くなら30cm程度あると良いでしょう。

シンプル本棚の基本構造

ロータイプ(高さ約90cm)本棚の一例として、幅60cm×高さ90cm×奥行き20cm程度の二段本棚を設計します。構造は以下の通りです:

● 側板(縦の板)…2枚(高さ90cm×奥行20cm)。本棚の両端に立てる柱となる板です。厚さ18mm程度の板材を使用します。

● 棚板(横板)…3枚(幅60cm×奥行20cm)。上下の天板・地板と、中段の棚板用です。厚さは側板と同じくらいが望ましいです。中段の棚板は可動にせず固定式にすることで強度を確保します。

● 背板…薄いベニヤ板など(幅60cm×高さ90cm)。厚さ5mm程度でOK。本棚背面全体のサイズにカットします。

● 補強材(角材)…必要に応じて。幅方向の真ん中あたりに背板裏から水平に取り付ける補強用の角材(例:幅56cm×厚さ20mm×20mmの角材)を1本用意すると、棚板がたわみにくくなります。

この設計では棚板間の有効高さは約40cm(90cm高さ-棚板厚×2を二段で割った値)程度になります。文庫本やコミックなら2段に十分収まりますし、背の高い辞典や大型本も横置きにすれば収納可能です。幅60cmに対して奥行き20cmと浅めなので、圧迫感も少なく狭い部屋でも使いやすいサイズ感です。

設計図の作成と材料リスト

寸法が決まったら、簡単な設計図を描いてみましょう。紙に上から見た図(平面図)と正面から見た図(正面図)を描き、各部材の寸法を書き込みます。今回の例では側板2枚・棚板3枚・背板1枚・補強角材1本が必要なので、それぞれの寸法を明記します。

設計図が描けたら、それをもとに材料のリストアップを行います。先ほどの必要な材料セクションを参考に、適切なサイズの板材と金具を洗い出しましょう。例えば以下のようになります:

● パイン集成材(厚さ18mm)…200mm×900mmを2枚(側板用)、200mm×600mmを3枚(棚板用)

● ベニヤ板(5mm厚)…600mm×900mmを1枚(背板用)

● 木ねじ…長さ32mmを2箱(側板と棚板の固定用。他のプロジェクトにも使えるので余裕をもって)

● L字金具…4個(棚板固定補強用に各棚両端に使用)

● 木工用ボンド…1本(あると接合部の強度アップに役立つ)

● 塗料…水性ウレタンニス・ライトオーク色(木目を活かした仕上げにする場合)

材料が揃ったら、いよいよ作り方の手順に移ります。

本棚DIYの作業手順をステップごとに解説

それでは、本棚をDIYで作る具体的な手順をステップごとに説明します。初心者の方でもわかりやすいよう、順を追って解説します。

-

材料の採寸・墨付け: 木材に設計図通りの寸法を正確にマーキングします。メジャーで長さを測り、鉛筆とさしがねでカットするライン(墨線)を引きましょう。寸法ミスがないか再確認します。

-

木材のカット: ノコギリでマーキングした線に沿って木材を切断します。長尺ものはクランプでしっかり固定し、刃がブレないように落ち着いて引きます。力を入れすぎず、ノコギリの重さを活かすイメージで切ると綺麗に切断できます。ホームセンターでカット済みの場合はこの工程はスキップできます。

-

切断面のやすりがけ: カットした木材の断面や角をサンドペーパーで磨きます。ザラつきを取ることで手ざわりが良くなり、塗装のノリも良くなります。角は軽く面取り(45度に削って角を落とす)すると安全です。

-

下穴を開ける: 木ねじで固定する箇所にドリルで下穴を開けます。側板に棚板を留める位置を測り、鉛筆で印を付けましょう。一般に板厚の7~8割程度の深さまで下穴を開けておくと、木ねじをねじ込む際に木が割れにくくなります。下穴径は木ねじの軸径よりやや小さめ(例:3.5mmネジなら下穴2.5~3mm程度)にします。

-

本体の仮組み: まず床など平らな所に側板2枚を立て、その間に上下の棚板を挟んでみて位置を確認します。直角に組まれているか、水平器で確認しながら調整しましょう。問題なければビス留めに進みます。

-

ビスで固定(本体組立て): 側板と棚板を木ねじで固定します。二人作業が望ましいですが、一人で行う場合はコーナークランプ(直角固定具)を使うと便利です。まず本棚の底板を側板に取り付け、次に天板を取り付けます。電動ドライバーを使い、下穴に沿ってまっすぐビスを締め込みましょう。続いて中段の棚板も所定の高さに固定します。ビス頭が板表面より出っ張らないようにしっかり沈めます。

-

補強金具の取り付け: 棚板と側板の接合部裏側にL字金具をネジ留めします。上下左右の計4箇所に取り付ければ、荷重に対する強度が増し、長期間使っても棚板がグラつきにくくなります。中段棚にも余裕があれば取り付けましょう。

-

背板の取り付け: 本棚の背面にベニヤ板をあてがい、周囲を細いクギやビスで留め付けます。背板を取り付けると本棚全体が一体化して安定します。このとき本棚がきちんと直角に組まれているか確認し、歪みがあれば修正しながら固定してください。

-

塗装・仕上げ: 組み立てが完了したら、好みに応じて表面を仕上げます。木の風合いを活かすならニスやオイルを塗布し、防湿・防汚効果を持たせましょう。カラーリングしたい場合は水性塗料でペイントします。塗装は屋外や風通しの良い場所で行い、ムラにならないよう薄く重ね塗りすると綺麗に仕上がります。塗料が完全に乾いたら、表面を軽く研磨して滑らかに整えましょう。※塗装しない場合でも、仕上げにブライワックスなどを塗り込むと木目が引き立ち汚れも付きにくくなります。

-

設置と固定: 完成した本棚を設置場所に運びます。水平を確認し、ガタつきがあれば板切れなどを噛ませて調整します。最後に、安全のため本棚を壁に固定しましょう。背の高い家具は地震時に倒れるリスクがあるため、L字金具で壁の下地(柱や桟)にしっかりとネジ留めするか、突っ張り棒や耐震ベルトを使って固定します。賃貸住宅で壁に穴を開けられない場合は、天井と本棚の間に伸縮棒(突っ張り棒)を設置する方法や、家具転倒防止マットを活用する方法もあります。

以上が一連の手順です。焦らず一つひとつの工程を丁寧に進めれば、初心者でも立派な本棚が完成します。

DIYで本棚を作るときのポイントと注意点

本棚DIYを安全かつ成功させるために、押さえておきたいポイントや注意点をまとめます。特に初心者の方は、以下の事項に気を付けて作業してください。

● 安全対策の徹底: DIY作業では常に安全第一を心がけましょう。作業中は動きやすい服装にし、長袖・長ズボンで肌を保護します。電動工具を使うときは必ず保護メガネを着用し、木くずから目を守ります。手袋はケガ防止になりますが、回転する工具(電動ドリルや丸ノコ)を扱う際は布製の軍手は避けましょう。緩い手袋が巻き込まれる危険があるため、素手かフィット感の高い作業手袋が適切です。作業場所には養生シートを敷き、周囲に工具や材料が散らばらないよう整理整頓します。切りくずや抜けたクギなどはその都度片付け、足元を清潔に保ってください。また、充分な明るさを確保し、無理な姿勢での作業は避けましょう。

● 作業スペースの確保: 家の中でDIYする場合、最低2畳分ほどの作業スペースを用意するのが理想です。スペースが狭いと工具の取り回しが難しく、ケガや作業ミスの原因になります。ベランダや庭など屋外で作業する場合も、平らで安全な場所を選びます。また、床や壁が傷つかないよう養生を徹底し、近隣への騒音・粉塵にも配慮しましょう。電動工具を使う際は昼間の時間帯に限定し、粉塵が舞う作業ではマスクを着用することも忘れずに。

● 材料選びの注意: 木材はできるだけ反りや歪みの少ないものを選びます。購入時に板材を横から見て曲がっていないか確認しましょう。節(フシ)が多い木材は割れやすい場合があるので、構造に使う部分は節の少ない板を選ぶと安心です。SPF材や集成材は比較的狂いが少ないですが、保管中に反ることもあるため、使わない間は直射日光や湿気を避け平置きで保管します。材料が湿気を帯びていると塗装の乾燥にも影響するため、作業前に必要な木材は室内に置いて乾燥させておくと良いでしょう。

● 精度を意識する: 寸法の測り間違いや切断の歪みは組み立て時のズレに直結します。「測定は二度、カットは一度」の精神で、採寸は慎重に行いましょう。切断も墨線通り真っ直ぐに行い、切り終わったら2枚の側板高さが揃っているかなど確認します。ビス留めの際も、最初から本締めせず仮止め→全体の歪み調整→本締めの順で作業すると、ねじれのない綺麗な形に仕上がります。水平器や直角定規を活用し、各部が水平・垂直になっているか確認しながら進めましょう。

● 無理のない計画: 初心者の方はいきなり複雑なデザインの本棚に挑戦しない方が賢明です。背の高い大型の本棚は加工する板の枚数も多く、組み立てにも時間がかかります。まずは今回紹介したようなシンプルな構造から始めるのがおすすめです。小さな棚や収納ボックスなどで成功体験を積むと、自信につながり次の大きなプロジェクトにも意欲的に取り組めます。本棚を作る場合でも、最初はロータイプ→慣れてきたら背の高いもの、と段階を踏むと良いでしょう。

● 作業中の姿勢とペース: 高い位置の作業は脚立や作業台を使い、無理に背伸びしないようにします。長時間連続で作業すると注意力が散漫になり事故につながります。適度に休憩を取り、水分補給もしながら進めてください。特にノコギリや電動工具使用中は疲れを感じたら一度停止し、十分休んでから再開しましょう。焦りは禁物です。ゆとりを持ったスケジュールで、安全かつ確実に作業を進めてください。

以上のポイントを守れば、初心者でも失敗を大幅に減らせます。安全に配慮しつつ、DIY本棚作りを楽しみましょう。

完成後のメンテナンスやアレンジ例

DIYで完成させた本棚は、作りっぱなしにせず定期的なメンテナンスを行うことで長持ちさせることができます。また、DIYならではのアレンジを加えて、自分好みの進化をさせていくのも楽しみの一つです。

本棚を長く使うためのメンテナンス

● 定期点検とネジの締め直し: 本棚を設置してしばらく使っていると、載せる本の重みや湿度変化でビスが緩むことがあります。ときどき各接合部を点検し、グラつきや隙間がないか確認しましょう。ゆるんだネジや金具は締め直し、必要に応じて一度外して長めのネジに交換するとよりしっかり固定できます。特に大量の本を収納している場合、棚板を支えるビスに負荷がかかりやすいので注意してください。

● 掃除と湿度管理: 木製本棚はホコリや湿気によって劣化しやすいので、日頃の掃除と環境管理が重要です。棚板や本の上に積もったホコリは定期的に柔らかい布やハタキで払い落としましょう。湿気がこもる場所に置いている場合は、除湿剤を置いたり換気を良くしたりして湿度を適度に保ちます。木材は湿気を吸って膨張・カビの原因にもなりますし、逆に乾燥し過ぎても割れの原因になります。梅雨時や冬季の結露などにも気を配り、本や木材に極端な湿気が及ばないようにしましょう。

● 塗装面の補修: 使っているうちに塗装が剥げたり傷が付いたりすることがあります。塗装仕上げの場合、小さな傷はタッチアップペンや同じ塗料で部分的に塗り直します。広い面の塗装劣化が目立つ場合は、思い切って再塗装するのも一つです。水性塗料仕上げなら上から重ね塗りできますし、オイル仕上げならもう一度オイルを塗布すれば艶が戻ります。再塗装する際は一度軽く表面を研磨し、ホコリを拭ってから塗ると綺麗に仕上がります。塗り替えるのが難しい場合は、お気に入りの布を天板に敷いて傷を隠す、背板に壁紙を貼ってイメージチェンジするなどの工夫もできます。

● 部品の交換: 可動棚ダボや金具類に不具合が出たら適宜交換しましょう。棚受けダボ(金属ピン)が曲がった場合はホームセンターで同じサイズのものを入手して取り替えます。背板が外れてきたらネジを太いものに変えるか、新たに固定箇所を増やして補強します。DIY本棚は自分で組み立て構造を把握している分、故障箇所の修理や部品交換も対応しやすい利点があります。劣化を放置せず早めの補修を心がければ、木製本棚の寿命に明確な期限はなく長く使い続けることができます。

DIYならではのアレンジ例

● カラーアレンジ: 部屋の模様替えに合わせて本棚の色を変えてみましょう。初めはナチュラル仕上げだった本棚を、後から白や黒にペイントすればお部屋の雰囲気も一新します。部分的に色を塗り分けたり、扉を付けてみたりと、自由にカスタマイズできるのもDIY家具の醍醐味です。塗装に挑戦する際は必ず十分乾燥させ、臭いが気になる場合はしばらく風通しの良い場所に置いてから室内で使用してください。

● 機能追加: しばらく使って「もう少し棚が欲しい」と感じたら、後から棚板を追加することも可能です。DIYなら同じ材料を用意して棚板を増やしたり、逆に不要になった棚板を外して高さのあるスペースを作るといった柔軟な調整ができます。また、キャスター(金具付きの車輪)を底板に取り付ければ移動式のブックラックに早変わりします。部屋の掃除の際に動かしやすくなり便利です。

● ディスプレイ収納: 本だけでなく雑貨や観葉植物も飾れるようアレンジするのも面白いでしょう。例えば一段分をあえて外して大きな空間を作り、そこにお気に入りのインテリア雑貨を配置するなどレイアウトを工夫します。仕切り板を追加して、小物用のマス目棚にするアイデアもあります。DIYなら自分の趣味やコレクションに合わせて設計変更できるので、使いながら「次はこうしよう」と発想を膨らませる楽しさがあります。

● ユニークな改造: ペットと暮らしている方なら、本棚の一部に猫が通れる小さなトンネルを作ってみるのもユニークです。側板に丸い穴を開けて連結すれば、本棚の下を猫が行き来できる遊び場になります。強度に影響しない範囲であれば、こうしたユニークなアレンジもDIYならでは。実際に組み立てキットの本棚でも「猫用の穴を開けたい」という要望があり、強度に問題ない範囲であれば自由に加工してOKという事例があります。アイデア次第で世界に一つだけの本棚に仕上げられるのがDIYの魅力です。

● 組み替え・再利用: 引っ越しやレイアウト変更で本棚が不要になった場合も、DIYで作ったものなら分解して別用途に再利用できます。例えば棚板を組み替えて小ぶりなシェルフに作り直したり、板をカットして子ども用の絵本棚に転用することも可能です。素材が木材であれば、思い切って机やベンチなど全く別の家具への作り替えに挑戦してみても良いでしょう。自分で作った家具だからこそ、ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に付き合っていくことができます。

以上のように、完成後も手をかけて育てていけるのがDIY本棚の良いところです。適切なメンテナンスを行い、自分らしいアレンジを加えながら、末長く愛用してください。