あなたの暮らしに「物語」を紡ぐ、本棚の新たな可能性

本棚は、読み終えた本や大切な蔵書を整理する、単なる「収納家具」という認識で止まっていませんか?もしそうなら、あなたは本棚の持つ無限の可能性をまだ最大限に引き出せていないかもしれません。現代において、本棚は単に書籍を並べるだけでなく、空間全体の雰囲気を決定づけ、住む人の個性やライフスタイルを雄弁に物語る「インテリアの主役」へと進化を遂げています。

このガイドでは、あなたの本棚を単なる収納スペースから、魅力的で機能的な「見せる」インテリアへと昇華させるためのヒントを網羅的にご紹介します。機能性、デザイン性、そして住空間との調和を追求することで、本棚はあなたの暮らしに新たな彩りと物語を紡ぎ出すことでしょう。

本棚をインテリアとして捉える意義:機能と美の融合

本棚を単なる収納家具としてではなく、インテリアの一部として捉えることには、計り知れない意義があります。それは、単に物が整理されるだけでなく、日々の暮らしに豊かさと満足感をもたらすからです。

空間に「深み」と「個性」を与える存在

整然と並べられた本や、お気に入りの雑貨が飾られた本棚は、殺風景になりがちな壁面に奥行きと表情を与えます。それはまるで、あなたの個性を映し出すキャンバスのよう。本棚に何を飾り、どのように配置するかによって、空間の印象は大きく変わります。ミニマリストな空間にアクセントを加えることもできれば、クラシックな空間に重厚感を与えることも可能です。

知的刺激と心の安らぎを提供するメディア

本棚に並ぶ本は、あなたの興味や知的好奇心の現れです。それらを「見せる」ことで、家族や友人との会話のきっかけにもなり得ます。また、お気に入りの本がいつでも手の届く場所にあることは、心の安らぎや知的刺激を与えてくれます。本棚は、単に物を収めるだけでなく、そこにある物を通して、あなたの内面や価値観を表現するメディアとしての役割も果たします。

本棚選びの基本原則:あなたの暮らしに最適な一冊を見つける

本棚をインテリアとして最大限に活かすためには、まずあなたの暮らしに最適な本棚を選ぶことが不可欠です。デザインや素材、サイズなど、多岐にわたる選択肢の中から、後悔のない一冊を見つけるための基本原則をご紹介します。

設置場所とスペースの考慮:空間を最大限に活かすために

本棚をどこに設置するかは、その後のインテリア計画全体に大きく影響します。リビング、書斎、寝室、あるいは廊下やデッドスペースなど、設置場所によって本棚の機能や役割は異なります。

● リビング: 家族が集まる場所であり、お客様をお迎えする場所でもあるリビングでは、デザイン性の高い本棚を選ぶことで空間全体の印象を格上げできます。ディスプレイ要素も考慮し、お気に入りの本や雑貨を美しく飾れるタイプが良いでしょう。

● 書斎・仕事部屋: 集中して作業する書斎では、機能性と収納力が重視されます。資料や専門書など、多くの書籍を効率的に収納できるタイプが適しています。

● 寝室: 寝室では、読書習慣やリラックスできる空間づくりを意識します。圧迫感の少ないロータイプや、ベッドサイドに置けるコンパクトなタイプが人気です。

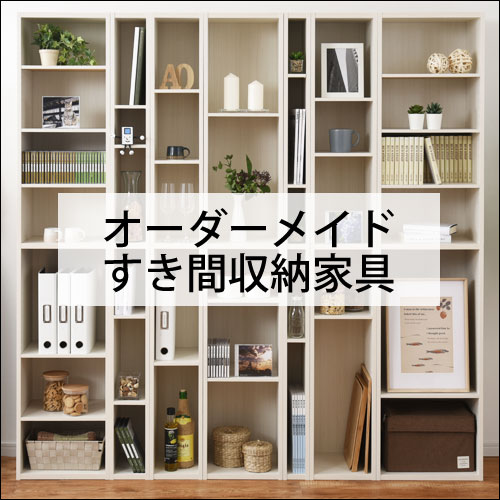

● 廊下・デッドスペース: 隙間家具としての本棚は、限られたスペースを有効活用するのに役立ちます。壁面収納タイプや、奥行きの浅いスリムなタイプがおすすめです。

設置場所が決まったら、次にスペースの寸法を正確に測りましょう。特に、幅、奥行き、高さのバランスは重要です。ドアや窓の開閉、他の家具との動線を妨げないか、事前にシミュレーションすることをおすすめします。

収納量と目的の明確化:何を、どれくらい収納したいのか

本棚を選ぶ上で最も重要なのは、何を、どれくらい収納したいのかを明確にすることです。

● 本の量: 現在持っている本の量だけでなく、今後増えるであろう本の量も考慮に入れることが大切です。

● 本のサイズ: 文庫本、単行本、A4ファイル、雑誌など、収納したい本のサイズに合わせて棚板の高さが調整できるか、または固定棚の場合はその高さが適切かを確認しましょう。

● 本の種類: 漫画のように背表紙を見せて収納したい本もあれば、資料のように平積みで収納したい本もあるでしょう。収納したい本の種類によって、棚の奥行きや形状も変わってきます。

● 書籍以外の収納: 本だけでなく、DVD、CD、写真集、小物などを一緒に収納したい場合は、それらに適した棚の高さや奥行き、あるいは引き出しなどの収納スペースがあるかを確認しましょう。

デザインと素材の選択:空間に調和する美しさを求めて

本棚のデザインと素材は、空間全体の雰囲気を大きく左右します。

● デザインの種類:

○ オープンラックタイプ: 開放感があり、ディスプレイ要素が強い。本だけでなく、雑貨やグリーンなどを飾りたい場合に最適です。

○ 扉付きタイプ: 埃や日焼けから本を守ることができ、見た目もすっきりします。生活感を隠したい場合や、大切な蔵書を保護したい場合に良いでしょう。

○ 壁面収納タイプ: 壁一面を利用することで、圧倒的な収納力と統一感のある空間を演出できます。造り付けのような美しい仕上がりが特徴です。

○ 間仕切りタイプ: 部屋を区切るパーテーションとしても機能し、空間にアクセントを与えます。両側から本を取り出せるタイプもあります。

○ ロータイプ・ハイタイプ: 圧迫感を避けたい場合はロータイプ、収納力を重視するならハイタイプなど、空間の広さや天井の高さに合わせて選びましょう。

● 素材の種類:

○ 木製: 温かみがあり、どんなテイストの部屋にも馴染みやすいのが魅力です。オーク、ウォールナット、パイン材など、木の種類によって色味や木目が異なります。

○ 金属製: モダンでスタイリッシュな印象を与えます。インダストリアルな空間や、シンプルモダンなインテリアにマッチします。

○ ガラス製: 空間に開放感と軽やかさをもたらします。中に飾るものを際立たせる効果もあります。

○ 複合素材: 木と金属、ガラスと木など、異なる素材を組み合わせることで、より洗練されたデザインや個性的な表情が生まれます。

安全性と耐久性:長く安心して使うために

地震大国である日本では、本棚の安全性は非常に重要です。

● 転倒防止対策: 壁への固定具が付属しているか、オプションで取り付け可能かを確認しましょう。L字金具や突っ張り棒など、様々な転倒防止グッズがあります。

● 耐荷重: 収納する本の量や種類に見合った耐荷重があるかを確認します。特に、大量の本を収納する場合は、棚板の強度も重要です。

● 安定性: ぐらつきがないか、床にしっかり設置できるかなどを確認しましょう。アジャスター付きであれば、床のわずかな傾きにも対応できます。

● 素材の品質: 長く使うことを考えると、質の良い素材で作られているかどうかも重要です。ホルムアルデヒドなどの有害物質の含有量も確認できると安心です。

本棚を「見せる」インテリアにするディスプレイ術:魅せる収納の極意

せっかく選んだ本棚も、ただ本を詰め込むだけでは魅力半減です。本棚をインテリアとして最大限に活かすためのディスプレイ術をご紹介します。

色彩とバランスの調和:統一感とリズムを生み出す

● 色別の配置: 本の背表紙の色で分類して並べると、視覚的に統一感が生まれます。グラデーションのように並べたり、同系色でまとめたりすると、より洗練された印象になります。

● 本の高さと奥行きのバランス: 高い本と低い本、奥行きのある本と薄い本をランダムに配置するのではなく、意図的に配置することで、視覚的なリズムが生まれます。例えば、同じ高さの本をまとめて並べたり、高さの違う本を交互に配置したりするのも効果的です。

● 余白の重要性: 本棚いっぱいに本を詰め込むと、どうしても圧迫感が出てしまいます。適度な余白を作ることで、本棚全体がすっきりと見え、ディスプレイされたもの一つ一つが引き立ちます。棚板の数に対して、7~8割程度の収納を心がけると良いでしょう。

アクセントとしての小物使い:個性を際立たせるアイテム選び

● オブジェやアート: 小さな彫刻、デザイン性の高い花瓶、旅先で見つけた思い出の品などを飾ることで、本棚に奥行きとストーリーが生まれます。

● 植物の配置: グリーンは空間に潤いと生命感を与えます。小さな観葉植物や多肉植物などを置くことで、無機質になりがちな本棚に温かみをプラスできます。

● 写真立てやフォトフレーム: 大切な写真やアートを飾ることで、パーソナルな空間を演出できます。モノクロ写真で統一したり、フレームの色を合わせたりすると、より洗練された印象になります。

● ブックエンドの活用: デザイン性の高いブックエンドは、本の整理だけでなく、本棚のアクセントとしても機能します。ユニークな形や素材のものを選ぶと、個性が光ります。

● 照明の工夫: 間接照明やスポットライトを効果的に使うことで、本棚に奥行きが生まれ、ディスプレイされたものがより魅力的に映ります。LEDのテープライトなどを棚板の裏に仕込むのもおすすめです。

立てる、寝かせる、重ねる:本の見せ方を変えるテクニック

● 立てて並べる(基本): 背表紙を見せて並べるのが基本ですが、表紙のデザインが美しい本は、あえて数冊を表紙が見えるように立ててディスプレイするのも効果的です。

● 寝かせて重ねる(積む): いくつかの本を平積みにして重ねることで、動きのあるディスプレイになります。上にオブジェを置いたり、他の本と高さを揃えるように配置すると、よりバランスが良くなります。

● グループ化: ジャンルやテーマ、色などで本をグループ分けして配置すると、視覚的に整理され、情報が伝わりやすくなります。

● ブックスタンドの活用: 特にお気に入りの本や、表紙を見せたい本は、ブックスタンドを使って独立させて飾ると、より目を引くディスプレイになります。

本棚と空間全体の調和:統一感のあるインテリアを目指して

本棚単体で美しくても、空間全体との調和が取れていなければ、真のインテリアとは言えません。本棚が空間に溶け込み、全体の印象を向上させるためのヒントをご紹介します。

他の家具とのバランス:統一感のある空間づくり

● テイストの統一: 本棚のデザインや素材は、他の家具(ソファ、テーブル、椅子など)のテイストと合わせることで、空間全体に統一感が生まれます。例えば、ナチュラルテイストの家具が多い部屋には木製の本棚、モダンな部屋には金属製の本棚などがマッチします。

● 高さと圧迫感: 本棚の高さは、他の家具とのバランスを考慮しましょう。背の高い本棚は、視線を遮り圧迫感を与える場合があります。特に、リビングやダイニングでは、ロータイプの本棚を選ぶことで、視界が広がり開放的な空間を演出できます。

● 配置と動線: 本棚を置くことで、部屋の動線が妨げられないか、他の家具との配置で圧迫感が生じないかなどを事前に確認しましょう。

照明と色彩の活用:本棚をより魅力的に演出する

● 間接照明の導入: 本棚の棚板の下や上部に間接照明を仕込むことで、本棚全体が美しく照らされ、空間に奥行きと落ち着きが生まれます。夜間は、本棚の照明だけで過ごすことで、リラックスした雰囲気を演出できます。

● スポットライトの活用: 特定のオブジェや本を際立たせたい場合は、スポットライトを当てるのが効果的です。

● 壁の色との調和: 本棚の色と壁の色を合わせることで、空間に一体感が生まれます。また、あえて contrasting (コントラストのある) 色を選ぶことで、本棚を空間のアクセントとすることも可能です。

● 本の背表紙の色: ディスプレイ術でも触れましたが、本の背表紙の色も、空間の色彩計画の一部として捉えることができます。同系色でまとめたり、グラデーションにしたりすることで、より洗練された印象を与えます。

ゾーニングとパーテーション:空間の機能性を高める

● 間仕切りとしての本棚: 背面がオープンな本棚や、デザイン性の高い本棚は、リビングとダイニング、あるいは書斎と寝室など、異なる空間をゆるやかに区切るパーテーションとしても機能します。視線を遮りすぎず、光や風を通しながら、それぞれの空間に独立性を持たせることができます。

● デッドスペースの活用: 階段下や廊下の突き当たり、壁の窪みなど、これまで活用されていなかったデッドスペースにフィットする本棚を設置することで、空間の有効活用と収納力のアップが図れます。

まとめ:本棚が紡ぎ出す、あなただけの豊かな暮らし

本棚は、単なる収納家具ではありません。それは、あなたの知的好奇心を刺激し、心を癒し、そしてあなたの個性を表現する「見せる」インテリアです。選び方からディスプレイ術、メンテナンス、そして空間全体との調和まで、多角的に本棚を捉えることで、あなたの暮らしはより豊かに、そして彩り豊かなものへと変化していくことでしょう。

ぜひ、この記事で得たヒントを参考に、あなたの本棚を、あなただけの物語を紡ぎ出す特別な場所へと昇華させてください。本棚を通して生まれる新たな発見や喜びが、あなたの毎日をより一層輝かせることを願っています。